| ■大動脈バルーン形成術前後の血圧比較/左心低形成症候群について その10 | |

|---|---|

|

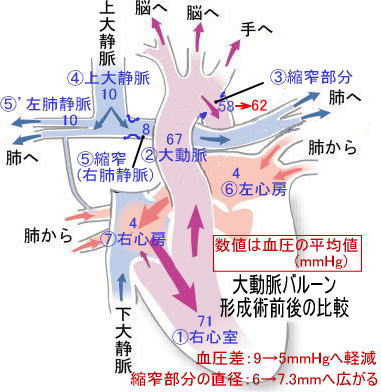

■はじめて知った血圧のこと カテーテル検査の結果について医師から説明があった。その際に、予備知識として血圧についての説明があった。血圧には上の血圧(最高血圧)と下の血圧(最低血圧)があり私の場合、98、67などだが、上の血圧はポンプである左心室が血液を送り出したとき、つまり収縮期の値だという。反対に下の血圧は左心房から血液を左心室へ流し入れているときの膨張期の値だそうだ。医師に説明されて妙に納得。つまり、血圧とは、血管の中の圧力のことで、心臓から血管に送り出されてくる血液の量と、血管のしまり具合で決まる。 ■湖白の血液循環 湖白の場合、左心室がないので右心室の収縮や膨張によって血圧が計測されることになる。ノーウッド・グレン手術( ■カテーテル検査+大動脈バルーン形成術( 医師からは上の血圧と下の血圧の平均値をとって説明があった。①右心室は71mmHg→②大動脈は67mmHg→③大動脈縮窄部分で58mmHgとなっていたようで大動脈縮窄の前後での平均血圧差は9mmHgということになり、いきなり血圧が下がってしまう。これが④上大静脈へ影響してしまい4mmHg以下になると⑥左心房の平均血圧が4mmHgなので血圧差がなくなり湖白の上半身の血液循環は機能しなくなる。通常の心臓では左心室のポンプで全身へ右心室のポンプを使って肺に送るので血圧差は湖白の血液循環ほど問題にならない。話を戻して、大動脈バルーン形成術によって直径6mmだった③大動脈縮窄部分を7.3mmへ広げることができた。このことで、縮窄部分の抵抗が小さくなり、③大動脈縮窄の後ろでの平均血圧は62mmHgとなり縮窄前後での平均血圧差は5mmHgと軽減された。大動脈バルーン形成術で広げられた縮窄部分は縮まってくることも考えられるので今後、定期的に検査して必要であれば再びカテーテル検査+大動脈バルーン形成術( ■右側の肺静脈に軽度の縮窄があった カテーテル検査で分かったことが、もうひとつあった。それは、⑤右側の肺動脈に縮窄がありその縮窄の影響で血液が流れづらくなり、縮窄のない⑤’左側の肺静脈の方が流れがよいということだった。④上大静脈で10mmHgで⑤右側の肺静脈が8mmHgとなっている。肺動脈の縮窄については特に緊急な処置が必要でないようで、「縮窄がある」という事実以外に特に今後の処置の説明はなかったので許容範囲なのだろう。 |

| ←前のページ |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11| 次のページ→ | |

| *上記はあくまで湖白の父である私が理解した内容であり、実際と異なる場合もありますのでその場合ご了承ください。 *画像の原画は「A New Way to Reshape the Heart」より抜粋させていただいたものに修正および説明を加えたものです。 |

|