| 仭僇僥乕僥儖専嵏亄戝摦柆僶儖乕儞宍惉弍偲寢壥乛嵍怱掅宍惉徢岓孮偵偮偄偰丂偦偺俋 | |

|---|---|

|

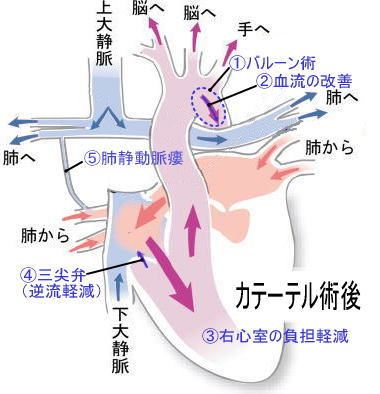

仭僇僥乕僥儖専嵏 僇僥乕僥儖専嵏偺杮棃偺栚揑偼寣娗偺拞偵僇僥乕僥儖乮娗乯傪捠偟偰丄寣娗傗怱憻偺撪晹偐傜丄奺晹偺撪宎傗寣埑摍傪寁應偡傞偙偲丅傑偨丄僇僥乕僥儖専嵏偵偰張抲偑昁梫偲側偭偨応崌丄僇僥乕僥儖偵偰庤弍傪峴偆偙偲傕壜擻偺傛偆偩丅僲乕僂僢僪丒僌儗儞庤弍屻偺弞娐乮 仭僶儖乕儞弍乮嵍恾嘆乯 偙偺戝摦柆弅嶓晹暘偵僇僥乕僥儖偱僶儖乕儞偲屇偽傟傞晽慏偺傛偆側傕偺傪帩偭偰峴偒丄偦偺売強偱朿傜傑偣傞乮嵍恾嘆乯丅栺侾侽昩傎偳朿傜傑偣偨偁偲僶儖乕儞傪弅傔傞偲偦偺晹暘偺寣娗傪峀偘傜傟傞壜擻惈偑偁傞丅寣娗偼俁憌偱偱偒偰偍傝丄僶儖乕儞偱柍棟栴棟峀偘傜傟傞偺偱撪懁偺憌偺慻怐偼攋夡偝傟傞偦偆偩丅傑偨丄僶儖乕儞偱墴偟峀偘傜傟偨売強偼昁偢峀偑傞傕偺偱偼側偔丄帪婜傪曄偊悢夞孞傝曉偝傟傞応崌傕偁傞傛偆偩丅 仭僶儖乕儞弍偺寢壥 屛敀偺応崌丄僇僥乕僥儖専嵏偱偺寁應偲偟偰戝摦柆偲弅嶓晹暘偺寣埑偺嵎偑侾侽偁偭偨偦偆偩偑丄僶儖乕儞弍屻偼俁乣俆偲寣埑偺嵎偼彫偝偔側偭偨丅弅嶓晹暘傕5mm偐傜8mm偲側傝峀偘傞偙偲偵惉岟偟偨丅僶儖乕儞弍偵傛偭偰弅嶓晹暘偺掞峈偑彫偝偔側傝弅嶓偺偁偭偨晹暘偺寣棳偺夵慞乮嵍恾嘇乯偑婜懸偱偒傞丅弅嶓晹暘偺掞峈偑彫偝偔側偭偨偙偲偱塃怱幒偺晧扴傕寉尭乮嵍恾嘊乯偝傟丄塃怱幒偺億儞僾偱墴偟弌偟偨愭偺掞峈偑彮側偔側傞偺偱丄嶰愲曎偺媡棳傕寉尭乮嵍恾嘋乯偡傞偙偲偑婜懸偝傟傞丅嶰愲曎偺媡棳偑寉尭偝傟傞偲僲乕僂僢僪丒僌儗儞庤弍屻偺弞娐乮 仭僶儖乕儞弍慜偲捈屻偺僇僥乕僥儖専嵏偺寁應僨乕僞斾妑 丒戝摦柆偲弅嶓晹暘偺寣埑偺嵎丗弅嶓晹暘偺寣埑偑侾侽掅偄丂仺丂弅嶓晹暘偺寣埑偑俆掅偄 丒戝摦柆弅嶓晹暘偺捈宎丗俆mm丂仺丂俉mm 丒嶰愲曎偺媡棳儗儀儖丗侾乣侾丏俆偺乮梊憐偝傟偰偄偨傛傝傕乯寉搙偺傕偺<MAX偼儗儀儖係>丂仺丂僨乕僞側偟 丒攛摦惷柆釕乮嵍恾嘍乯偑怴偨偵敪尒偝傟傞 仭攛摦惷柆釕乮嵍恾嘍乯 僇僥乕僥儖偱怴偨偵暘偐偭偨偙偲偑攛摦柆偲攛惷柆傪捈寢偟偰偟傑偆攛摦惷柆釕乮偼偄偳偆偠傚偆傒傖偔傠偆乯偑懚嵼偟偨偙偲丅杮棃攛摦柆偐傜攛傪宱桼偡傞偙偲偱巁慺傪娷傫偱攛惷柆傪捠偭偰怱憻偵擖傞偼偢偩偑丄攛摦惷柆釕偑攛摦柆偲攛惷柆偺僶僀僷僗偲側偭偰偟傑偆偨傔丄攛傪宱桼偣偢巁慺偺彮側偄寣塼偑攛惷柆傊棳傟崬傫偱偟傑偆丅屛敀偺応崌丄偦傟傎偳偨偄偟偨検偱偼側偄傛偆偩丅偙偺攛摦惷柆釕偵娭偟偰偼嵟屻偺僼僅儞僞儞庤弍乮 |

| 仼慜偺儁乕僕丂乥侾乥俀乥俁乥係乥俆乥俇乥俈乥俉乥俋乥侾侽乥侾侾乥丂師偺儁乕僕仺 | |

| *忋婰偼偁偔傑偱屛敀偺晝偱偁傞巹偑棟夝偟偨撪梕偱偁傝丄幚嵺偲堎側傞応崌傕偁傝傑偡偺偱偦偺応崌偛椆彸偔偩偝偄丅 *夋憸偺尨夋偼乽A New Way to Reshape the Heart乿傛傝敳悎偝偣偰偄偨偩偄偨傕偺偵廋惓偍傛傃愢柧傪壛偊偨傕偺偱偡丅 |

|